Es ist wahr: Solingen gehört - mit nur sehr wenigen anderen - zur Keimzelle deutscher Industriebezirke. Und wahr ist auch, hier wurde Arbeitsteilung schon vor Jahrhunderten erfunden. Weiter ist wahr, dass vor allem die Waffen aus Solingen kriegsentscheidend waren - ein haltbares Schwert entschied über Sieg oder Tod. Wahr ist auch, dass Solinger Produkte - vor allem Bestecke und später Rasierklngen - praktisch in jedem (besseren) Haushalt Deutschlands zu finden waren. Eine Legende jedoch war, ist und bleibt, dass die Solinger Arbeiter heroisch und höheren Zielen ergeben waren. Sie waren aufsässig, selbstbewusst, launisch. Sie "hauten rein" in jeder Beziehung: bei der Arbeit zuweilen wie die Berserken, in politischen Belangen, beim Trinken sowieso und gelegentlich auch mal in die Fresse des Kollegen ... denn wat rëiht is moutt Rëiht blieven.

Die Heimatzeitschrift widmet den Juli-Band 1934 Solingen und macht mit dem damals beginnenden nazianalsozialistischen Tugendwahn auf: der Arbeiter ist unermüdlich für Führer, Volk und Vaterland aktiv.

In Despotenstaaten von heute werden solche Texte wahrscheinlich immer noch verwendet:

"Wie aber in Solingen die Arbeit der Faust beschickt worden ist und wieder geleistet werden soll, das künden Dir die ragenden Burgen der Fabriken. Wenn sie der Klassenkampf Zwingburgen nannte, für die Versklavung der Menschen errichtet, so hat er damit das Hohelied der Arbeit gschmäht und vor lauter Forderungen nach immer neuen Rechten die Feier der Pflicht verderben lassen. An diesen Mauern aber, von Türmen und Zinnen gekrönt, richtet sich Dein Glaube auf, dass die Arbeiter Burgmannen werden können und mögen, stolz auf den Treueid, den sie der Herrin, der Arbeit, auf Gedeih und Verderb fürs Leben geschworen haben."

"Meine Heimat", Kunst- und Heimatzeitschrfit für das

bergisch-niederrhein. Gebiet, Juli 1934;

Druck und verlag Ernst Scholl, W.-Ronsdorf

alle nachfolgenden Bilder aus dieser Ausgabe

Wie abstrus sich nationasozialistische Deutschfrömmelei ausdrückt, belegt dieser Absatz aus dem Leitartikel:

"Wenn Du dann durch die neuen Siedlungen am Kannenhof, in Weeg oder am Bökerhof schlenderst, die der Volksmund oft mit witzigen Nanen belegt hat — die Weegersiedlung z. B. nennen sie Dänemark, weil zu ihrem Erstehen im Spar- und Bauverein "dä ne Mark un dä ne Mark" zusammengetragen hat —, wirst Du einstweilen noch von Tradition nicht sprechen können, vielleicht auch die Straßenschluchten, in denen ein Haus wie das andere aussieht, als Zeugen eines nicht gerade menschenfreundlichen Geistes bezeichnen, weil es für den spät Heimkehrenden nicht immer leicht sein wird, sich nicht in der richtigen Haustüre zu irren."

Ein völlig durchgeknallter Poet dichtete:

"An eine junge Arbeiterin.

Ich hätte deine Hände küssen mögen,

die schwarz waren und voller Schrunden von der Arbeit

an der surrenden Maschine.

Aber ich habe hilflos neben dir gestanden,

während du die Hebel zogst im sausenden Raume.

Du in deinem Arbeitskleid hattest keinen Blick für mich,

um den mein Blick bettelte."

Der Solinger Heimatdichter Peter Witte beschränkte sich, wenn auch Solingen-trunken, wenigstens auf die rührselige Art der Heimatliebe:

Kei Wort ob wieder, wieder Welt

Hät sunnen Zauberklang,

Womet et sich tem Mensch gesellt

Et ganz Lewe lang,

Kein Wort, wat su en Herte rührt —

On wör et hart wie Stein, —

Wtt nömmer sinne Wert verliert,

Als wie datt Wort Teheim.

Drömm, wo om Arm de Motter

Mich en de Schlp mols song,

Wo — op der Fust en Botter —

Et ierste Glück ih fong,

Wo onger huhen Böken

Et Sonndags stondenlank

Perdsnester ich geng söken

Als Kenk a Vattersch Hank.

Wo

en der Berge Böschen

Der Heimat Ld erklengt,

On köhlend langs minn Löschen

Vertraut et Löffke wengt,

Wo en der Farwe Fölle

Mich größt der heimsche Fluß,

On wo en Tales Stelle

Et Rad vürm Kotten brust.

Blütezeit der Besteck- und Klingenindustrie: 20.000 Arbeiter in 2.000 Betrieben. Plus "nebenindustrien"; jeweils zur Hälfte Heim- und Fabrikarbeiter.

Nach heutigen Begriffsbestimmungen waren die Heimarbeiter Scheinselbständige. Abhängig von den Farikherren und deren Auftragslage. Zwar konnten sie unter mehreren Arbeitgebern wählen, doch in der Summe blieb es gleich, denn die Bezahlung wurde über Preislisten festgelegt. Freie Marktwirtschaft war also nicht. Eine ähnliche Situation kennt man aus der Weberei und sonstigen Textilherstellung - in den Nachbarstädten Elberfeld und Barmen entwickelten sich deshalb auch nicht von ungefährt soziale und sozialpolitische Ideen und Spannungen, die Mitte des 19. Jahrhunderts in Personen (Engels) oder Aktivitäten des Gesamtbergischen für Deutchland mitentscheidend wurden.

Ähnlich wie von Gerhard Hauptmann in seinem sozialkritischen Stück "Die Weber" beschrieben, kam es auch im Bergischen mehrfach zu Aufständen und Rebellionen gegen das Diktat der Fabrikanten. Ob der legendäre Feilenhauerstreik in Remscheid oder die Barrikadenkämpfe in Cronenberg, die Stürmung von Fabriken auch auf Solinger Gebiet und harte Auseinandersetzung um Lohntarife: der von der Obrigkeit so oft propagandistisch beschlagnahmte Bergische Fleiß war zugleich auch immer ein Kampf ums nackte Überleben. Was nach Idylle aussieht, war oft krankmachende Monotonie: Kälte, Staub, Dreck, Krach, Gestank, Unfallgefahr und Dunkelheit im Kotten bildeten nicht gerade eine Arbeitsplatz-Infrastruktur, die human genannt werden könnte.

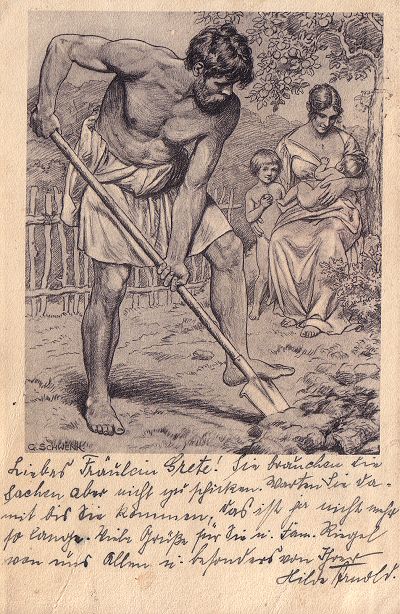

An ihrer eigenen Legende wob man wohl in Ohligs. Solche germanischen Helden schienen vor knapp 100 Jahren genau das richtige zu sein, um seine Verbundenheit mit der Natur auszudrücken.

Ein Krankenhaus für Naturheilverfahren mag zwar einmal in Ohligs geplant gewesen sein, es wurde jedoch nie errichtet.