Unter den Großstädten Deutschlands nimmt Solingen zur Zeit Rang 47 ein. Es ist größer als Leverkusen oder Darmstadt, Würzburg oder Ulm, weit größer als Koblenz, Hildesheim oder Trier, um ein paar Beispiele zu nennen. Ziemlich genau jeder 500. Bewohner Deutschlands lebt, statistisch gesehen, in der Klingenstadt. Von der Fläche her gesehen steht Solingen an etwa 72. Stelle der Rangliste, Solingen wird sehr exakt auf 1/10 der Fläche untergebracht, die Berlin in Anspruch nimmt. Die ehemalige Kleinstadt Solingen wurde 1929 durch die Städtevereinigung auf einem Schlag Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohner. Doch sie ist, geographisch, eine Ansammlung vieler Ortschaften geblieben, was ein wesentliches Charakteristikum ihrer eigenen Identität ist.

Die Entwicklung der Solinger Innenstadt in den letzten ca. 200 Jahren:

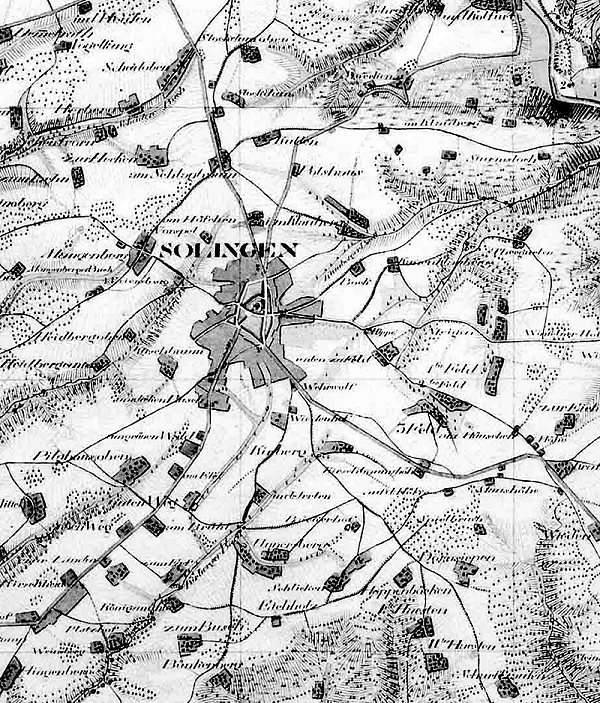

1824

Den Kern Solingens (Fronhof, ev. Stadtkirche) umgeben einige dichtere Bebauungen. Nach heutigen Gegebenheiten reicht die Stadt ca. 100 m nördlich der St.-Clemenskirche bis (bald ehemaligem) Hauptbahnhof (Nord-Süd) und von der Feuerwache (Katternberger Straße) bis ehemaliges Amtsgericht (heute Arbeitsgericht). Also ziemlich genau das, was man auch heute noch als die eigentliche Innenstadt empfindet. Der We(h)rwolf ist bereits Peripherie, ebenso der Schlagbaum oder erst recht die "Felder" um Felder Straße / Meigen. Man erkennt die Isoliertheit der Höfe und Siedlungen, was erklärt, dass das noch heute vorzufindende partikuläre Denken aus der Tradition heraus tatsächlich real war.

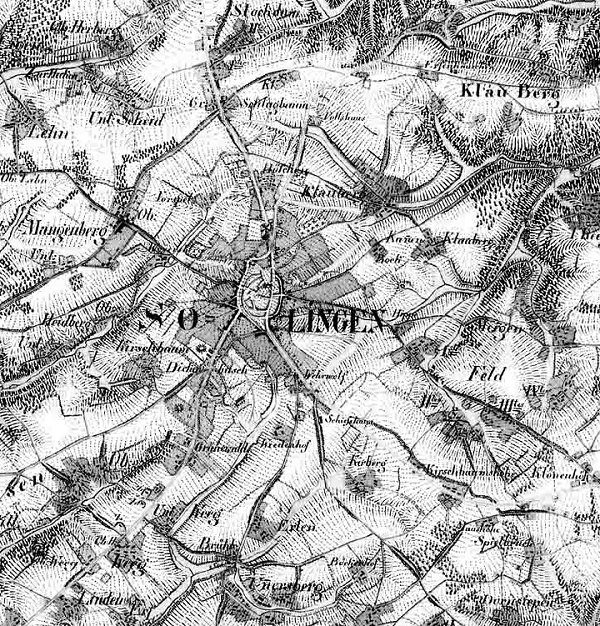

1844

Nur 20 Jahre später haben sich bereits Ortschaften "aneinander geschoben", sind aufeinander zu gewachsen, vergrößert. Noch aber kann man die "Größe" von Solingen als Kern des gesamten Gebietes klar erkennen, alles andere sind und blieben eben halt Hofschaften oder Konglomerate von Häusern und waren nie im eigentlichen Sinne Ort; allenfalls kleine Dörfer, Weiler.

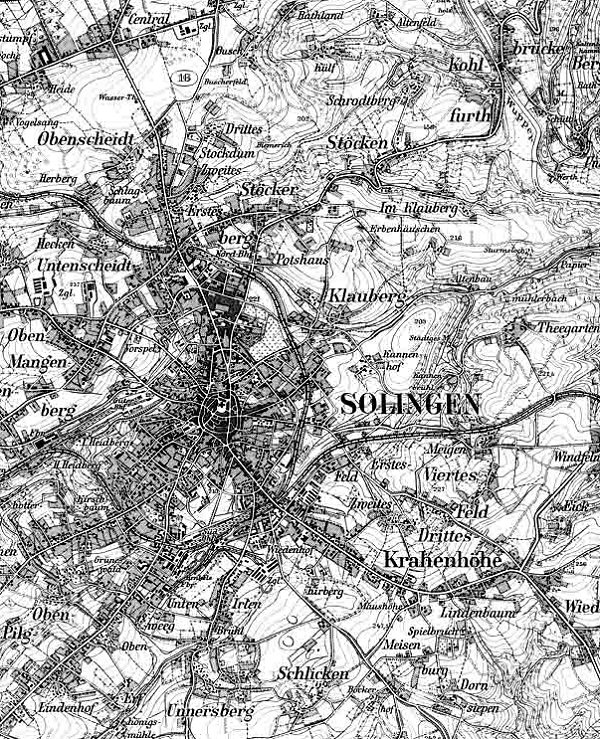

1893

Gut 50 Jahre später hat sich das Bild dramatisch geändert. Die industrielle Entwicklung der Stadt lässt sich in der Landkarte deutlich ablesen. Mit dem Aufschwung der Industrie brauchte man "jede Menge" Wohnraum und da zu Fuß gehen normal war, sollten Arbeit und Wohnen nicht allzu weit auseinander liegen. Die Stadt wuchs als Mischgebiet von Industriegebieten, zwischen denen die Menschen siedelten und Häuser bauten. Vor allem entlang der Verbindungs- und "Haupt"-Straßen setzte eine dichte Bebauung ein, zahlreiche neue Straßen wurden siedlungsartig angelegt.

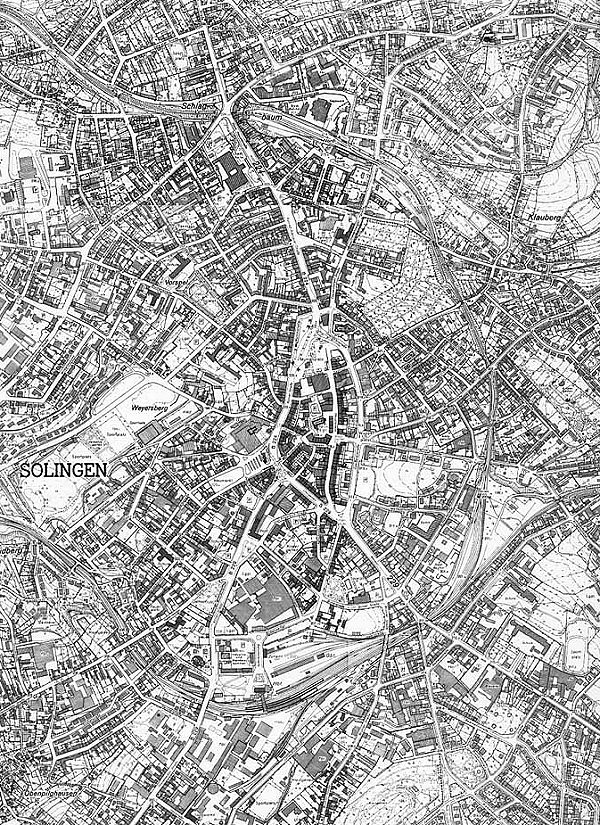

1969

Die "Gemengelage" wird deutlich schtbar; nach zwei Weltkriegen hat sich das Bild der Stadt von den Grundzügen her nicht gewandelt, allerdings sind alle Flächen bebaut. Glücklicherweise nicht ganz so dicht, wie die Karte es suggerieren mag, der Abstand der Häuser lässt meistens noch genügend Platz für einen Garten, für Bäume und Grünflächen. Aber eben auch nicht immer. Vor allem die zwischen dichter Wohnbebauung liegenden Fabriken waren und sind inzwischen nicht Segen, sondern Fluch: wer wohnt, möchte ruhig und "sauber" wohnen, für die Firmen, die in tradierten Gebäuden preiswert, aber oft auch nicht optimal untergebracht sind, fehlt genügend attraktive Freifläche mit entsprechender Verkehrsanbindung, um mehrheitlich umzuziehen. Mit der Ausweisung von Gewerbegebiet tat sich diese Stadt in letzter Zeit schwer, dennoch gelingt immer wieder das Kunststück, die Interessen von "platzfressender" Industrie und Wunsch nach beschaulichem Wohnen mit hohem Freizeitwert zu verbinden. Die Zuwanderungszahlen sprechen eine deutliche Sprache: entgegen manchen Unkenrufen, ziehen in Solingen mehr Menschen zu als aus und ab.

1972

Ein Blick in die Grundstückskarte macht deutlich, die Grundstücke sind eher klein, ihr Zuschnitt oft unvorteilhaft und für eine akzentuierte Städteplanung war - außer auf dem Mühlenplatz und dem Neumarkt - kein Platz mehr. Denn die Freifläche unten rechts, die Maltesergründe, waren als Grünanlage stets für die Bebauung tabu.

Nebenbei: Solingens "Geburtsort", der Fronhof, liegt auf einer Höhe von 224 Metern und dicht daran vorbei führt die Bundesstraße 224 - wenn das jetzt kein Fall für Esoteriker ist ... :-)