Auch wenn man "Kohle und Stahl" heute sofort mit dem Begriff "Ruhrgebiet" und der dortigen "Montanindustrie" in Verbindung bringt, so sind zumindest wichtige Grundpfeiler der deutschen Eisenverarbeitung im Kernland des Bergischen gewesen. Hier waren die Wurzeln und später die industriellen Höhepunkte der Eisenverarbeitung, im wörtlichen Sinne zu Schwertern und Pflugscharen. Waffen und Werkzeuge, Bestecke und Beschläge, Schlösser und Drähte - hergestellt wurde, was den Menschen auf welche Weise auch immer von hohem Nutzen war. Bergische Arbeit ist daher vor allem die der Umgang mit Feuer, Kraft und Eisen.

Eines der profundesten Werke über das Kerngebiet der typischen Bergischen Industrien im Großraum Solingen, Remscheid und Wuppertal. Nicht vergessen werden darf, dass sich östlich davon - um Iserlohn (das ja Eisen im Namen trägt) und Altena - ebenso eine sehr vielfältige eisenbe- und verarbeitende Industrie ansiedelte (bekannt und berühmt unter anderem durch Drahtziehereien) wie etwa die im Nordwesten des Bergischen gelegene Velberter Schlüsselindustrie noch heute von besonderer Bedeutung ist.

Siegfried Horstmann

Von bergischen Menschen und den Stätten ihrer Arbeit

Verlag Siegfried Horstmann, Remscheid

1971

Klischees: Friedrich Brockhaus, Wuppertal-Elberfeld

Druck: J. F. Ziegler KG, Remscheid

Buchbinderische Weiterverarbeitung: Butzon & Bercker, Kevelaer

Feilenhauer roden während des Streiks Wälder, um den Boden als Gartenland urbar zu machen.

Von Solingen aus gesehen "Der Wilde Osten": Zwei mal zum Ende des 19. Jahrhunderts streiken in Remscheid die Feilenhauer für mehr soziale Gerechtigkeit. Mit der Folge, das Gegenteil erreicht zu haben. Denn die Fabrikanten reagierten auf den Streik der Arbeitskräfte mit Kauf und Installation von Maschinen. Spätestens um 1900 hatten dann die Feilenhauer ihren ursprünglich handwerklichen Beruf endgültig verloren und waren zu Maschinenbedienern degradiert. Ende einer Handwerkstradition, die gut und gerne über ein Jahrtausend zurück reicht.

Wir schreiben das Jahr 712. Sie streifen durch die dichten Wälder des nachmaligen Bergischen, Sieger- und Sauerlandes. Und hätten genau solche Holzstapel sehen können, die mit Erde bedeckt rund 5 Tage qualmten und dann die zum Schmelzen von Metallen, vor allem Eisen, so notwendige Holzkohle lieferten. Mit der Folge, dass bereits um 1500 akute Holzknappheit herrschte und um 1800 und einige Jahrzehnte später ganze riesige Landstriche Westdeutschlands entwäldert waren: Von der Eifel über Westerwald bis tief ins Sauerland. Was wir heute sehen, sind so gesehen "junge Wälder", alles Wiederaufforstungen.

In solchen irdenen und tönernen Öfen, Rennfeuer genannt, wurde früher mit Hilfe der Holzkohle das Erz geschmolzen. Erz aus dem Siegerland, Kohle "vor der Tür", so entstand die Bergische Eisenindustrie.

Vielleicht ist man gewillt, für einen ersten Moment

entzückt zu sein über dieses beschauliche Idyll: Der Kotten im Wald, am

Weiher, als Hort traulicher Heimeligkeit und unerschütterlicher

Mittelpunkt der Welt. Doch die Realität: es war ewig dunkel in den

Wäldern, und nasskalt, sehr feuchtkalt sogar. Im Winter war alles

zugefroren, keine Arbeit, kein Verdienst, kein Wasser zum Kochen oder

Waschen. Und Waschen: mühsame Arbeit am Teich. Kot und Lehm als

Trampelpfad, glitschig, schmal, gefährlich. Nur ein kleiner Kohlenofen in

den Wohnräumen, am Herdfeuer dagegen Höllenhitze. Und alle Schleifsteine

oder Ambosse und Geräte, alle Kohle und Eisen oder Roh- und Fertigware,

mussten zu Fuß, auf dem Buckel, mit kleinen hand oder zerbrechlichen

Pferdekarren herangeschafft werden. Garten, Felder - keine, oder nur ganz

kleine. Ein paar Hühner, vielleicht ein, zwei Schweine, eine Ziege, ein

Schaaf - oder deren zwei, drei. Das war der Vorrat für ein ganzes Jahr.

Für drei, vier, acht Kinder. Und ein Leben, das selten länger währte als

40, 50 Jahre. Und das Haus: es zerfiel wegen der Feuchtigkeit zusehends,

bedurfte der ewigen aufwendigen Pflege und Reparatur oder wurde zur

Bruchbude im wörtlichen Sinne.

Erneut: kein Maler der Romantik hätte die Szene

skurril-eindringlicher, naiv-gefühlvoller gestalten können. Und doch

schauen wir in Gesichter, die nicht von Fröhlichkeit gekennzeichnet sind.

In eine Behausung, die kaum heimelig zu nennen ist. Auf eine Szene, die

surreal und unwirklich scheint und die durch die bemühte Anstrengung,

sich dem Fotograf im Sonntagskleid zu stellen, Hilflosigkeit ausstrahlt -

und damit postum Mitleid wecken kann.

Auch wie aus einem Lehr- oder Musterbuch. Aufgestellt wie die Orgelspiepen - man könnte eins jener bekannten pesiflierenden Plakate daraus machen.

Und warum Engels, der Sozialist, aus dem Bergischen kommt, lässt sich bei solchen Motiven gut verstehen.

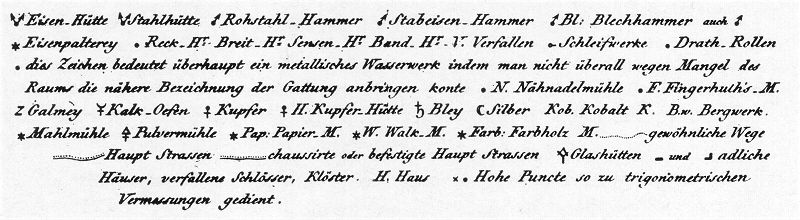

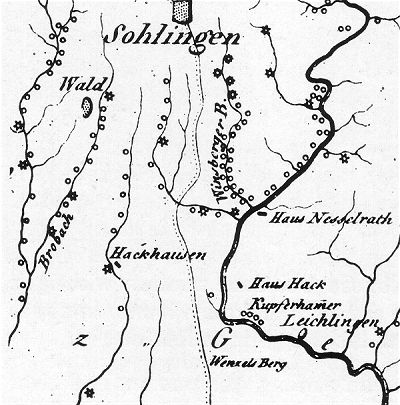

Ziemlich exakt das Jahr 1800 geben die nun

folgenden Karten wieder. Sie zeigen die Vielfalt des Hütten- und

Hammerwesens, die Arten der Mühlen und Materialien, die in diesem

Landstrich betrieben und bearbeitet wurden. Selbst einige kleinere, nicht

sonderlich ergiebige Bergwerke fand man zu jener Zeit.

Eversmann, 1809

Am Oberlauf der Wupper (Wipper), um Wipperfürth und Hückeswagen (so die heutige Schreibweise) lagen bereits etliche Hammerwerke und Mühlen.

Sie sind ohne Frage die fleißigsten Bäche im gesamten Bergischen Land, was die Zahl der Wasserräder angeht, die sie getrieben haben: der Morsbach und der Eschbach. Erster mündet bei Müngsten in die Wupper, der andere bei Burg. Die Ronsdorf-Cronenberger-Remscheider Werkzeugindustrie und ihre noch bis heute prägende Metallindustrie fußen auf diesen teils über Jahrhunderte betriebenen Werkstätten und Fabriken direkt an den unermüdlichen Bächen.

Der Bereich des heutigen Solinger Stadtgebietes waren vor allem der Weinsberger Bach und die beiden Walder Bäche, Lochbach und Itter Energielieferanten.

Mühlen, Hämmer, Kotten gab es in vielfältiger Form im Bergischen. Eines war ihnen gemeinsam: das Wasserrad. Es war meist groß und schwer, durch die ständige Nässe dem raschen Verfall preisgegeben, alle gezimmerten Schütte und Leitungen und gemauerten und gegrabenen Gräben und Rinnen und Kanäle erodierten extrem rasch - und in den so ge- und verbauten Winkeln war es kalt, feucht, laut.

Auf dieser Aufnahme zur ahnungsvoll zu erkennen, dass die Hammerwerke mit zwei Wasserrädern arbeiteten. Das erste, kleinere, versteckt sich link neben der spirdeligen Tanne unter dem Zulauf für das größere, rechte Rad.

Die beiden grundsätzlichen Wasserrad-Typen:

Das oberschlächtige (Wasser läuft in Kästen am Rad) ...

... und das unterschlächtige, das Wasser strömt unten gegen am Rad angebrachte Paddel. Treibt man nicht mit dem Rad irgendwelche Werkzeuge an, sondern würde seine Achse mit einem Motor treiben, dann könnte der Kotten wie ein Schaufelraddampfer davonschwimmen ... theoretisch, jedenfalls.

Was in der wärmeren Jahreszeit ja noch ein wenig nach Romantik ausgesehen haben mag, wurde für die Arbeiter im Kotten im Winter zum Alptraum: wochenlange Verdammnis zur Arbeitslosigkeit. Und "gesünder", sprich stabiler, taute wohl keins der Räder aus dem Eispanzer wieder auf. Also kam zu dem Stillstand auch noch der Schaden: das Rad bedurfte arbeits- und kostenintensiver Pflege und Reparatur.

Angesichts solcher bizarrer Eiswelten am Wasserrad ist vielleicht sogar der Begriff "Eishölle" erlaubt - Eishöhle klingt fast viel zu harmlos.

Im Winter froren die Stauteiche, aus denen die Wasserräder gespeist wurden. Da konnte man dann herrlich Schlittschuh laufen, unter Umständen, doch der Kinder Freude war ihres Vaters Leid: woher das Geld nehmen, wenn keine Arbeit möglich war?

Wenigsten ein Ausgleich für die Maläste des Winters.

Treibeis auf Don und Wolga, auf großen Strömen wie Rhein oder Donau - alles "ganz normal". Doch Treibeis auf dem Eschbach oder, wie hier, Morsbach? Auch früher "ganz normal".