29. Mai 1993

Auf eine sehr traurige Art und Weise ist Solingen zu einem festen Bestandteil deutscher Nachkriegsgeschichte geworden: Das verbrannte Haus der Familie Genc wurde zum Bild-Symbol eines eskalierenden Fremdenhasses und schürt noch heute nationale, religiöse und ethnische Emotionen. Doch es gibt auch sehr Positives - bei allem Leid, das nicht wieder gutzumachen ist - zu berichten: eher im Stillen haben sich viele Zeichen und Aktionen der Solidarität und der Verständigung gebildet und geholfen, mit dem Schmerz fertig zu werden. Solingen ist eine Stadt mit einem nicht einmal sehr hohen Anteil ausländischer Mitbürger - und bis dato (und danach) gab und gibt es keine in der Öffentlichkeit wahrgenommenen extremen Spannungen. Um so tiefer saß der Schock des Pfingstsonntages 1993.

Auf das für alle unfassbare Ereignis folgten in Solingen bürgerkriegsähnliche Straßenschlachten. Aus ganz Deutschland waren Türken angereist und im Verein mit radikalen chaotischen Deutschen versuchten manche von ihnen, sich der Wut durch eine Eskalation der Gewalt zu entledigen.

Eigene Bilder und Berichte von den Unruhen in Solingen

Medien-Bilder und Berichte von den Unruhen in Solingen.

Die Bildreproduktion von Publikationen sowie das Zitieren von Texten erfolgt ausschließlich zu dokumentarischen Zwecken. Das Copyright der Fotos und der textlichen Inhalte liegt bei den jeweiligen Publikationen bzw. Rechteinhabern. Diese Reproduktionen und Zitate sind Bestandteil einer eigenständigen journalistischen Aufarbeitung des Themas "Brandanschlag 1993 in Solingen" innerhalb der nichtkommerziellen Internetdomain "solingen-internet.de".

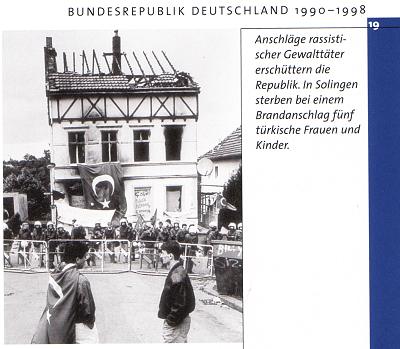

"Sozialgeschichte - Bilder und Dokumente"

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

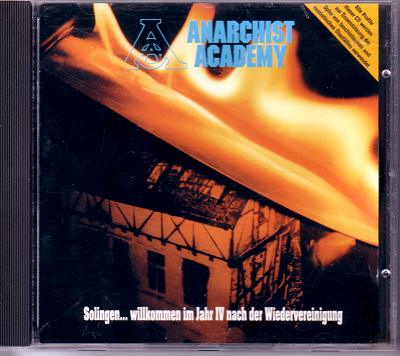

"Alle Profite dieser CD werden zur Unterstützung der Opfer von faschistischen und rassistischen Überfällen verwendet", sagt der Werbetext oben rechts und die Anarchist Academy titelt: "Solingen ... willkommen im Jahr IV nach der Wiedervereinigung".

Der Brandanschlag vom Pfingst

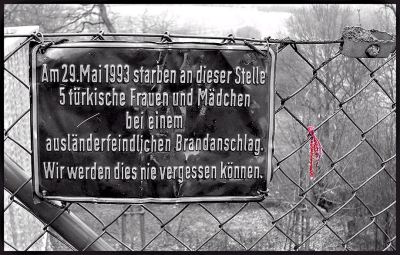

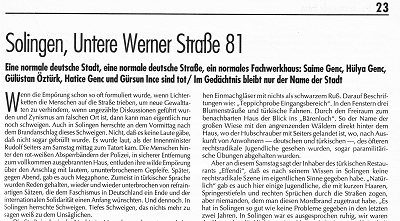

Von geradezu beschämender Banalität ist dieses Blechschild, das am Ort des Mordes hängt. Das abgebrannte Haus ist längst abgerissen, die Opferfamilie Genc hat 5 Bäume als Gedenken an die 5 ums Leben gekommenen Familienmitglieder gepflanzt.

Jemand hat, im Winter 202/3, ein rotes Band der Solidarität an den Zaun geknüpft - und das Symbol sagt: es ist frostig geworden in dieser Zeit.

Fotos: Kerstin Ehmke-Putsch

Sehr verantwortlich gehen inzwischen die meisten Journalisten mit dem Thema um - im Gegensatz zum Tag und den Tagen nach des Brandmordes. Da erlebte Deutschland zum ersten Mal in dieser Massivität Live-Fernsehen "direkt im Zentrum der Katastrophe" - die abschüssige Schweizer Straße, die genau auf das Haus der Opfer zuführt, war zugeparkt mit Live-Übertragungswagen der Sender. Ein Tross an Reportern aus aller Welt, wie es Solingen ohnehin noch nie erlebt hatte, wurde aufgeboten, um die hässliche Fratze der Deutschen in allen Facetten zu schildern. Solingen als "braune Stadt" zu bezeichnen wurde Standardjargon, jeder, der einmal rechts von der CDU gewählt hatte, als brandmordender Altnazi verdächtigt. Man wollte geheime Nazi-Zellen ausgemacht haben und Nachbarn des Tatorts wurden zu jeder peinlichen Kleinigkeit gefragt. Die politische Stimmung gab die Vorverurteilung vor: Auf Türken können nur Nazis Hass und Wut haben. Was Richter heute selbst in Fernseh-Talkshows zugeben (Dr. Ruth Herz am 6. Juni 03 in der Talkshow "Johannes B. Kerner") wurde Realität: Es musste ein schlüssiges Tatmotiv namens Fremdenhass her, egal, wie sehr die Fakten und Beweise darunter zu leiden hatten.

Foto: Solinger Tageblatt, Christian Beier, Ausgabe vom 27. 5. 2003

Was in der Brandnacht geschah, ist unfassbar. Was danach geschah, auch. In, wie es oftmals impulsiv erschien, blinder Wut und ausufernder Aggressivität entluden sich Emotionen, Ängste, mentale Komplexe. Auf türkischer Seite weitaus stärker als auf deutscher. Denn aus deutscher Sicht lähmte eher die Betroffenheit.

Doch es schien, Türken stilisierten das Verbrechen zu zwingenden Logik hoch: es musste so kommen. Worte wie "Deutschland ist kein Einwanderungsland" und das immer wieder betonte Gefühl, Bürger zweiter Klasse, kaum geduldet, abgewertet zu sein, schlug in lautstarke Wut um.

Die Tatsache, dass sehr viele Türken in Deutschland, auch in Solingen, leben, hier inzwischen sich moralisch zu Hause fühlen, und andererseits die Gesetze sie zu allenfalls Geduldeten machen, dazu noch die wortwörtlich andere Gedanken- und Gefühlswelten zwischen der Türkei und Deutschland prallten ungebremst aufeinander. Und so ging es kaum noch um den Anlass, den Brandanschlag selbst, sondern um seinen Symbolcharakter. Zum ersten Mal in der deutschen Mediengeschichte wurde nicht die Tat, sondern die Folgen der Tat zum eigentlichen Akt der politischen Auseinandersetzung.

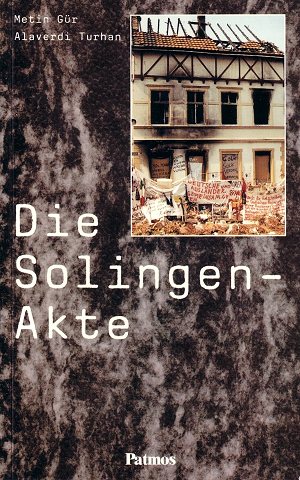

Gibt es eine objektive Wahrheit? Wohl kaum, es gibt Fakten und es gibt Wahrnehmungen. Wo die Fakten nicht mehr greifbar, wo die Erinnerung zur Dokumentation werden soll, bilden sich naturgemäß Szenarien unterschiedlichster Art. Die Sicht, die in diesem Buch dargelegt wird, vor allem die Schilderungen über die Situation in Solingen und Deutschland vor und nach der Tat kann ich, als Solinger, teilweise weder verstehen noch teilen, weil sie nicht das Solingen schildern, das ich mein Leben lang kenne. Aber das ändert nichts am Recht eines jeden, seine Sicht der Dinge so zu schildern, wie er sie in seinem emotionalen Gedächtnis behält, seinen Vermutungen und Weltbildern nachzugehen und Schlussfolgerungen zu ziehen, die für andere Personen keine Botschaft haben. (hgw)

Metin Gür

Alaverdi Turhan

Die Solingen-Akte

Patmos Verlag Düsseldorf

1996

ISBN 3-491-72352-3

"Wir wenden uns heute, einen Tag nach dem Urteil, an alle jungen Leute in

Deutschland und in der Türkei ...

Der Richter hat das gestern richtig als sinnlose Tat bezeichnet, die auf

Rassenhaß beruht ...

Dabei haben wir Jugendlichen, egal, ob wir Deutsche oder Türken sind,

egal, welche Hautfarbe wir haben oder aus welchem Land wir kommen,

gemeinsame Interessen. ...

Wir müssen uns gemeinsam für Verbesserungen einsetzen. Haß spaltet nur

und führt im schlimmsten Fall zu solchen schrecklichen und sinnlosen

Taten. ...

So etwas sollte sich nie mehr wiederholen."

Fadime und Bekir Genç

Solinger Tageblatt vom 27. 5. 2003

Von Hans Peter Meurer

(Hans-Peter Meurer hat etliche, tiefgründig um Objektivität bemühte und insofern richtungweisende Artikel und Publikationen über die Geschehnisse und den Prozess geschrieben.)

Gedenken gegen das Vergessen

Gedenken statt Vergessen – zum zehnten Mal jährt sich am Donnerstag der

Jahrestag des Brandanschlags von Solingen. Mit Gedenkfeiern, Mahnwachen,

Fachtagungen und Aktionen gegen Fremdenhass und Nazi-Terror erinnert die

Stadt an den feigen Mordanschlag, der Pfingsten 1993 weltweit Entsetzen

auslöste: Fünf Frauen und Mädchen im Alter von 27, 18, zwölf, neun und

vier Jahren – alles Angehörige der türkischen Großfamilie Genç – waren

bei dem Brandanschlag auf ihr Haus qualvoll ums Leben gekommen. 14

weitere Familienmitglieder erlitten zum Teil lebensgefährliche

Verletzungen.

Der Solinger Anschlag war 1993 der Höhepunkt einer Welle

fremdenfeindlicher und rassistischer Anschläge auf Ausländer in

Deutschland. Das Verbrechen löste heftige Reaktionen aus. Zunächst

friedliche Demonstrationen schlugen vor allem in Solingen in

Straßenschlachten um. Tagelang herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände.

In dieser aufgeheizten Atmosphäre ermittelten damals Bundesanwaltschaft

und Polizei. Schnell konnten sie vier Tatverdächtige präsentieren: Zwei

von ihnen entsprachen dem Klischee bisher verurteilter, rechtsextremer

Jugendlicher: zerrüttetes Elternhaus, frühzeitig gewaltauffällig, der

Skinhead-Szene zugehörend. Doch ein dritter Tatverdächtiger entstammte

diesmal einer Solinger Handwerksfamilie, der vierte sogar einer

angesehenen Arztfamilie. Beide bestreiten bis heute vehement, etwas mit

dem Anschlag zu tun zu haben. Doch nach 127 Verhandlungstagen wurden alle

vier Angeklagten 1995 vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht zu

langjährigen Haft- oder Jugendstrafen verurteilt. Zwei von ihnen befinden

sind heute wieder auf freiem Fuß.

Die Überlebenden leiden nach wie vor unter den Folgen der Gräueltat.

Psychologische und medizinische Betreuung gehört zum Alltag. Bekir Genç,

der als 15-Jähriger schwerste Brandverletzungen erlitt, hat inzwischen 28

Operationen und Hautverpflanzungen über sich ergehen lassen müssen.

Hochrangige Politiker wie der türkische Staatsminister Professor Dr.

Mehmed Eydin und Bundespräsident Johannes Rau werden am Donnerstag die

Überlebenden des Anschlags in Solingen besuchen und an einer

Gedenkveranstaltung teilnehmen.

Rau gestern: "Das Bewegendste ist für mich die Haltung der Familie Genç.

Da war kein Hass, kein Abschied, sondern stets der Ruf nach Versöhnung

zwischen den Menschen und den Völkern. Das ist das positive Signal nach

der schrecklichen Tat." Die Familie Genç fühlt sich nach wie vor in

Solingen "Zuhause". Sie bewohnt ein mit Versicherungs- und Spendengeldern

finanziertes Haus.

Alle berufstätigen Überlebenden des Anschlags haben Anstellungen bei der

Stadt Solingen gefunden, die intensive Hilfestellungen bietet. Dort wo

einst das Haus der Familie aus Fremdenhass abgefackelt wurde, erinnert

heute nur noch eine Baulücke mit Gedenktafel an den feigen Anschlag. Und

die Familie hat dort fünf Kastanienbäume gepflanzt.

Der Spiegel Nr 22 / 26.5.2003 weicht für die Rückschau von seinem gewohnten Layout ab und präsentiert im Panorama-Format ein Bild mit Symbolcharakter: die Lücke, die die längst abgerissene Brandruine hinterlassen hat.

Link auf die Originalseiten (Solingen-Online ist nicht verantwortlich für den Inhalt anderer Domains)

HATICE AKYÜN, ALEXANDER SMOLTCZYK im Spiegel Nr 22 / 26.5.2003

Mit bemerkenswerter Sachlichkeit - eine Ausnahme im ansonsten eher auf Sensationsmache getrimmten Medienrummel - haben die beiden Autoren zu dokumentieren und damit daran zu erinnern versucht, was 10 Jahre zuvor in Solingen geschah. Sie zeichnen dabei ein differenziertes Bild mit Aspekten, die auf der Waage zwischen journalistischer Distanz und engagierter Reportage liegen und daher Sachlichkeit mit Emotionen verbindet. Ein lesenswerter Artikel:

AUSLÄNDERFEINDLICHKEIT

Der Denkzettel

Am 29. Mai 1993 wurden bei einem Brandanschlag in Solingen fünf Türkinnen

ermordet, von vier Jugendlichen aus der Nachbarschaft. Zehn Jahre danach

hüten zwei inzwischen freigelassene Täter ihr neues Leben, und die

Überlebenden kämpfen für die Erinnerung und gegen das Misstrauen.

Sie lebt jetzt hinter einer hohen Wand. Manche Türken in Solingen sagen,

dahinter verberge sich ein Swimmingpool. Sie reden von einem Palast, von

einem Hubschrauberlandeplatz und Couchgarnituren, die sich Mevlüde Genç

von Spendengeldern gekauft hätte. Doch es ist nur eine Wand aus Beton,

hinter einem Sicherheitszaun. Die Überwachungskamera ist immer

eingeschaltet und sendet die Bilder direkt auf den Bildschirm, der über

dem Fernseher im Wohnzimmer hängt. An der Wand ein Bild von Mekka. Kein

Pool, keine Schätze. Und im Schlafzimmer die Fotos der toten Kinder.

Irgendwo, vielleicht gar nicht weit von hier, lebt Christian B. Sein

Leben und das der Mevlüde Genç haben nicht viel gemein. Eigentlich haben

sich ihre Wege nur an einem Tag gekreuzt. An jenem 29. Mai 1993, als in

Solingen ein Haus brannte.

Im Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 13. Oktober 1995 heißt

es:

An der Kreuzung Schlagbaum kamen die Angeklagten R., K. und B. schnell

ins Gespräch. Schon bald wurde der Vorschlag laut, "den Türken" einen

"Denkzettel" zu verpassen und "ein Haus anzuzünden". Der Angeklagte R.

wies sofort auf das von der Familie Genç bewohnte Haus hin. Dieser

Vorschlag fand sofort allgemeine Zustimmung. Dabei war man sich einig,

ohne dass dies näher diskutiert wurde, Benzin zu beschaffen und damit den

Brand in unmittelbarer Nähe des Hauses zu legen.

Mevlüde Genç verlor an diesem Tag zwei ihrer Töchter, ihre Nichte und

zwei Enkelinnen. Ihrem Sohn Bekir verbrannten 36 Prozent seiner Haut,

sein rechtes Ohr und seine Jugend. Die Bundesrepublik verlor an diesem

Tag die Illusion, dass Brandanschläge gegen Ausländer in Deutschland

Nachwehen des DDR-Sozialismus seien.

Zehn Jahre danach hat keiner der Beteiligten die Stadt Solingen

verlassen. Alle sind noch da. Nur die Toten nicht.

Christian B. ist der "Angeklagte B." aus dem Urteil des

Oberlandesgerichts. Seine genaue Adresse wird geheim gehalten. Sein

Anwalt Jochen Ohliger sagt, er habe noch sporadischen Kontakt: "Mein

Mandant ist sozial integriert, innerhalb der Familie. Hat eine Freundin,

einen neuen Haarschnitt und einen Berufswunsch. Da ergeben sich keine

Besonderheiten zu anderen jungen Männern."

Christian B. ist jetzt 30 Jahre alt. Er hat im Gefängnis die mittlere

Reife gemacht und dann das Abitur. Zuletzt hatte er im offenen Vollzug

gelebt. Wegen guter Führung wurde ihm das letzte Drittel seiner Strafe

erlassen. Im Sommer 2000 kam er nach mehr als sieben Jahren frei. Seine

Eltern stehen zu ihm. "Er dürfte bald mit dem Studium beginnen", sagt der

Anwalt. "Was er studiert, ist noch nicht sicher. Jura steht auch zur

Auswahl. Er führt im Grunde genommen ein normales Leben."

Anwalt Ohliger trägt Anzug und Vollbart. Er ist immer noch überzeugt,

dass sein Mandant zu Unrecht verurteilt worden sei. "Er hat immer gesagt,

dass er das Attentat fürchterlich findet. Das Verfahren versucht er

möglichst zu verdrängen." Wenn er über Christian B. spricht, klingt es,

als rede er über einen Freund, der Pech im Leben gehabt hat.

Weiter heißt es im Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 13.

Oktober 1995:

Zur Beschaffung des Benzins verschwand R. nach vorne in den zur

Schlagbaumer Straße hin offenen Tankstellenbereich. Jedenfalls kam der

Angeklagte R. nach längstens fünf Minuten zurück und hielt bereits aus

einiger Entfernung zum Zeichen dafür, dass er das Benzin hatte, einen

grauen Behälter hoch. Die vier Angeklagten machten sich sofort auf den

etwa 900 Meter langen Weg. Bis zu ihrem Ziel sprachen sich die

Angeklagten im Groben dahin ab, dass B. und G. "Schmiere" stehen und den

Tatort absichern sollten, während die Angeklagten R. und K. dort Feuer

legen sollten.

"Mein Mandant hat eine Freundin, einen neuen Haarschnitt, einen

Berufswunsch, Jura steht auch zur Auswahl."

"Es muss wirklich einmal Schluss sein", schreibt ein Thomas am 13. April

2003 um 19.15 Uhr im Internet-Forum des "Solinger Tageblatts". "So

langsam habe ich die Schnauze voll, jedes Jahr der gleiche Scheiß! Es ist

nun genug damit", schreibt ein Wolfgang Müller. "Ich finde, es reicht

jetzt! Dieses Thema ist nun mehr als ausgereizt", schreibt "Andy,

Solingen" und setzt das Wort Anschlag in Anführungszeichen.

Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Nach zehn Jahren ist vom alten Haus der

Familie Genç nichts mehr zu sehen. Gras ist auf dem Grundstück gewachsen.

Die Stadt ließ auf Wunsch der Familie fünf Bäume pflanzen, für jede Tote

einen. Die Bäume sind durch Maschendraht gesichert.

In zehn Jahren wächst auch Haut wieder zusammen. Wenn auch nicht so

schnell, wie Gras regeneriert oder Dickfelligkeit. Bekir Genç ist über

30-mal operiert worden.

Noch mindestens vier Operationen hat er vor sich, an den Händen, Achseln,

Füßen und im Nacken. Seine Mutter, Mevlüde Genç, sagt, ihr Sohn habe

Angst vor dem nächsten Eingriff. Beim letzten Mal habe er sich ständig

übergeben müssen, sein Körper ertrage es nicht mehr. Zehn Jahre sind

keine lange Zeit. Bekir Genç war damals nicht viel jünger als die

Attentäter. Er möchte nicht fotografiert werden, möchte nicht reden. Sein

Händedruck ist weich, und man will ihn nicht anschauen, um ihm nicht das

Gefühl zu geben, angestarrt zu werden.

"Im Krankenhaus hat er mich immer nach einem Spiegel gefragt", sagt

Mevlüde Genç. "Ich musste ihn anlügen. Ich habe ihm gesagt, dass ich den

Spiegel vergessen habe. Als er sich dann das erste Mal sah, ist er

zusammengebrochen. Das Fleisch am Hals war so verbrannt, dass er seinen

Kopf nicht mehr bewegen konnte."

Die Haut im Gesicht von Bekir Genç spannt noch und schmerzt jetzt im

Sommer, wenn es heißer wird. 36 Prozent seiner Haut sind verbrannt, am

29. Mai, vor zehn Jahren. Bekir Genç ist kein Monster. Nur seine Züge

sind verschoben. Die Gesichtshaut sieht aus, als werde sie von hinten

glatt gezogen. An seinem rechten Ohr fehlt die Muschel, vielleicht

bekommen die Ärzte das eines Tages wieder hin, sofern sein Körper eines

Tages weitere Operationen aushalten wird.

Bekirs Tochter fährt manchmal mit der Hand über seine Narben und will

wissen, woher sie stammen. Er sagt es ihr nicht.

Trotz seiner Verbrennungen hat er vor einigen Jahren geheiratet, Türkan,

ein Mädchen aus dem anatolischen Heimatdorf der Familie Genç. Es sei

keine Brautschau gewesen. "Er ist ein guter Mann", sagt Türkan.

Im Windfang schütteten die beiden Angeklagten nunmehr das Benzin

großflächig gegen die Hauseingangstür, gegen die links und rechts an der

Hauswand angebrachte Holzverschalung und auf den Fliesenboden vor der

Hauseingangstür. Jedenfalls wurde das ausgebrachte Benzin von R. oder K.

- möglicherweise mit Zeitungen als Fidibus - aus einem sicheren Abstand

heraus gezündet. Beide Angeklagten rannten alsdann schnell aus dem

Windfang heraus, riefen den draußen wartenden Angeklagten B. und G. zu

"lauft" und trennten sich. Der Angeklagte R. lief, ohne sich mit den

anderen Angeklagten abzusprechen, sofort zu seinem schräg gegenüber auf

der anderen Straßenseite gelegenen Wohnhaus. Dort verhielt er sich ruhig,

beobachtete das Tathaus noch eine Zeit lang und legte sich zu Bett.

Wenn Bundespräsident Johannes Rau gefragt wird, ob und wann er einmal am

Sinn von Politik gezweifelt habe - dann antwortet er: nach dem

Brandanschlag von Solingen. Als der damalige Ministerpräsident von

Nordrhein-Westfalen am 29. Mai 1993 vor der noch rauchenden Ruine in der

Unteren Wernerstraße stand: "Da habe ich gedacht", sagt er, "es lohnt

sich alles nicht; du kannst die Welt nicht verändern."

Es war die Erfahrung, dass auch sozialdemokratisches Herzland nicht vor

der Barbarei gefeit ist.

Johannes Rau hat auf dem Sofa der Familie Genç gesessen. Er wird auch

diese Woche zum Jahrestag nach Solingen kommen. Der damalige Kanzler

Helmut Kohl hatte seinen Regierungssprecher derartigen

"Beileidstourismus" ablehnen lassen.

Die Stadt Solingen hat nach dem Anschlag in ratloser Not die üblichen

Maßnahmen beschlossen. Ein Begegnungszentrum, ein Bündnis "Toleranz und

Zivilcourage", ein Areal für ein Mahnmal vor der ehemaligen Schule von

Hatice Genç. Ein wenig Aufwertung für den Ausländerbeirat. Die Gelder

laufen jetzt aus.

Zum Jahrestag soll eine Straße nach dem Heimatort der Gençs benannt

werden, Mercimek-Straße. Kann eine Stadt mehr tun?

Frank Knoche, sozialpolitischer Sprecher der Grünen in Solingen und

Aktivist seit Urzeiten, sagt: "Es ist eine Art Pro-Solingen-Haltung

verordnet. Ursachen und Probleme werden nicht genannt, und diejenigen,

die die Probleme aussprechen, stören. Im Vergleich zu 1993 und davor ist

das Verhältnis zwischen Ausländern und Deutschen eher schlechter

geworden. Es gibt zwar keine größeren Übergriffe mehr, aber man schottet

sich voneinander ab."

Mevlüde Genç selbst geht nicht oft auf die Straße, kleidet sich, wie sich

die Alten zu Hause in Mercimek kleiden und zieht sich das Kopftuch ins

Gesicht. Eine traditionelle türkische Frau zeigt nicht viel von sich. Sie

lebt durch ihre Kinder. Und durch ihr Haus. Beides stand am 29. Mai in

Flammen.

Das Land verlor an diesem Tag die Illusion, dass Brandanschläge gegen

Ausländer Nachwehen des DDR-Sozialismus seien.

Das neue Haus der Gençs liegt an einer Hauptverkehrsstraße, gegenüber von

einem Baumarkt. Sie wollten es so, nie wieder an einem abgelegenen Ort

wohnen müssen. Es ist ein Dreiparteien-Haus aus rotem Klinker, in dem die

Wohnungen nicht verschlossen sind. Das Haus einer Großfamilie. In der

offenen Garage steht ein rotes Kinderfahrrad. Drei Kinder wohnen wieder

in dem Haus, im Juni kommt ein viertes.

Im Schlafzimmer hängen Bilder von den toten Mädchen und Frauen. Wenn ihre

Enkel wissen wollen, wer die Menschen auf den Fotos seien, dann sagt

Mevlüde Genç: "Eure Cousinen und Tanten. Sie sind bei einem Autounfall

gestorben."

An den Wänden hängen Landschaften, wie man sie in Importläden kauft. Ein

Atatürk im ovalen Rahmen, Mekka und Medina, Zeitungsartikel aus

"Hürriyet" und Beileidsbekundungen in goldenen Bilderrahmen. Ein Bild von

Mevlüde und Durmuz Genç mit Johannes Rau auf dem Sofa, Fotos mit

türkischen Politikern. In der Wohnung scheint alles eingerahmt.

Auf dem Bildschirm der Überwachungsanlage sieht man die vorbeifahrenden

Autos. Mevlüde Genç sagt: "Es ist beruhigend, zu sehen, was vor dem Haus

passiert. Und sei es nur ein Vogel, der vorüberfliegt."

Das neue Haus ist von der Versicherungssumme und von Spendengeldern

gebaut worden. Die Fenster öffnen sich im Brandfall von selbst. "Tag und

Nacht", sagt sie, "hat mein Mann gearbeitet. Es war unser Haus. Warum

werden diese Gerüchte verbreitet? Es gibt nichts, was ich nicht gehört

hätte. Sogar im Supermarkt müsste ich nicht bezahlen. Schämen sich diese

Menschen nicht, so etwas herumzuerzählen? Das verletzt mich sehr, wenn

sie so reden. Warum tun sie das, warum reden sie so?"

Bekir Genç hat eine Stelle bei der städtischen Verkehrsüberwachung.

Ansonsten leben die Gençs von einer kleinen Rente und Arbeitslosenhilfe.

Sie haben dafür 30 Jahre lang einbezahlt.

Nach dem Anschlag bekam Mevlüde Genç von Deutschland einen Pass und ein

Bundesverdienstkreuz. Der Orden liegt in einer Vitrine im Wohnzimmer, in

der Mitte ist etwas herausgebrochen, das waren die Kinder.

Deutsch hat sie nie richtig gelernt. Sie würde sich verkleidet vorkommen

in der Sprache. Es ist die Sprache der Gerichte, Ärzte, Täter und

Journalisten. Die Sprache der anderen, hinter der Mauer und dem

Sicherheitszaun.

Sie spricht auch ihre Muttersprache mit starkem Dialekt. Es ist ein

einfaches Türkisch. Aber es reicht für Sätze wie: "Es ist sehr

schmerzhaft. Ich habe fünf meiner Blumen verloren, und niemand soll diese

Erfahrung je machen müssen. Wir sind doch alle Menschen dieser Erde, wir

sollten liebevoll zueinander sein, sollten Respekt voreinander haben."

Hülya Genç starb an einer hochgradigen Kohlenmonoxidvergiftung und an den

Folgen der Brandeinwirkung. Die vierjährige Saime wurde etwa eine Stunde

nach dem Eintreffen der Feuerwehr leblos gefunden. Der Versuch, sie an

Ort und Stelle in einem Rettungswagen wiederzubeleben, blieb erfolglos.

Saime Genç hatte großflächige Verbrennungen erlitten; ihr Tod wurde durch

eine Kohlenmonoxidvergiftung verursacht. Im zweiten Obergeschoss befanden

sich die Eheleute Aydin* mit ihrer dreijährigen Tochter sowie der zu

Besuch weilenden 12-jährigen Gülüstan Öztürk. Der Vater sprang aus dem

Fenster und wollte seine Tochter auffangen. Das Mädchen fiel in den

u-förmigen Schacht, der in die dortige Betonfläche eingelassen war.

Gülüstan Öztürk stand bis zum Schluss hinter bzw. neben Fatma Aydin an

dem Giebelfenster. Kurz bevor diese aus dem Fenster sprang bzw. fiel,

bewegte sich Gülüstan Öztürk nach hinten in den Raum hinein. Ihre

hochgradig feuerzerstörte Leiche wurde am anderen Vormittag gefunden.

Das dreijährige Mädchen Ayze* überlebte schwer verletzt, und auch sie ist

in Solingen geblieben. Heute ist sie 13 und fragt sich, weshalb sie so

schlecht laufen kann. Ihr Vater Mehmet Aydin hat versucht, ihr nicht

alles zu erzählen. Zusammen mit seiner zweiten Frau Serpil*, mit

Halbschwester und Halbbruder wohnten sie weiterhin in Solingen, in einer

46-Quadratmeter-Wohnung. Eine Solinger Obdachlosenzeitung berichtete über

das Schicksal der Familie. Mehmet Aydin hat danach eine neue Wohnung

bekommen und Arbeit, bei der städtischen Beschäftigungsgesellschaft. Auf

dem Friedhof. Das Verhältnis von Mehmet Aydin zu den Gençs, den Eltern

seiner verstorbenen Frau, ist getrübt. Er fühlt sich im Stich gelassen.

Er sagt, dass sich die Öffentlichkeit, die Politiker und die Stadt nur

auf die Familie Genç konzentrierten.

Den im Haus verbliebenen Bewohnern war jede Fluchtmöglichkeit durch die

Diele und das Treppenhaus versperrt. Bekir, Hatice und Hülya sahen sich

vom sich rasch ausbreitenden Feuer eingeschlossen. Bekir entgegnete, er

könne nicht länger warten; im Inneren des Hauses brenne alles, alles sei

voll Rauch, auch er brenne. Dann sprang er und blieb regungslos liegen.

Die 18 Jahre alte Hatice Genç versuchte offensichtlich, die Diele trotz

des sich dort ausbreitenden Feuers noch zu durchqueren. Dabei ist sie

gestürzt oder zusammengebrochen und infolge der Brandeinwirkung

verstorben. Ihre hochgradig verkohlte Leiche wurde während der

Aufräumarbeiten im Brandschutt der Diele gefunden und geborgen.

Christian B. und die anderen sind vom Gericht zu einer

Schmerzensgeldzahlung von 250 000 Mark an Bekir Genç verurteilt worden.

Das Urteil kann nicht vollstreckt werden, weil zwei Täter noch in Haft

sitzen, Christian B. kein Geld hat und der vierte Täter, der Arztsohn

Felix K., nicht zu erreichen ist. Das Meldeamt gibt die Anschrift nicht

heraus, weil der Haftentlassene eine schützenswerte Person sei.

Die Untere Wernerstraße ist ein menschenleerer Ort, niemand verirrt sich

mehr hierher, und die Anwohner sind froh, dass der Rummel endlich vorüber

ist. "Wissen Sie", sagt Mevlüde Genç, "wie sehr es schmerzt, wenn wir uns

mit heißem Wasser verbrühen? Daran muss ich immer denken. Sie waren noch

so jung, als sie starben."

Mehrmals im Monat kommt sie an die Stelle, wo ihr altes Haus stand. Mit

ihren Enkeln war sie noch nicht hier, vielleicht im nächsten Jahr. Am

Zaun vor den fünf Bäumen hängt ein verbeultes Blechschild zur Erinnerung.

Es sieht ein wenig aus wie ein "Eltern haften für ihre Kinder"-Schild.

Mevlüde Genç sagt, ihr Glaube würde ihr helfen. Sie sagt, es sei nicht

gut, dass Christian B. und Felix K. vorzeitig entlassen worden sind. Wenn

sie an die Schmerzen ihres Sohnes denkt, sagt sie: "Allah soll sie

verbrennen, wie sie mich verbrannt haben."

Dann geht sie zurück in das neue Haus hinter der Betonmauer und dem

grünen Sicherheitszaun. Es gibt keinen Hubschrauberlandeplatz, keinen

Pool. Es ist ein ganz gewöhnliches Haus mit einem ganz gewöhnlichen

Hinweisschild am Zaun: "Feuerwehreinfahrt - bitte freihalten".

HATICE AKYÜN, ALEXANDER SMOLTCZYK

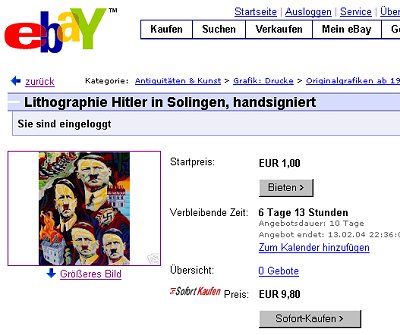

11 Jahre danach: vergessen und allenfalls vermarktet. Mit den Fakten muss es keiner mehr genau werden, das Haus einer normalen Familie wird zum Asylantenheim ... !

Geschichte, nichts gelernt.

Originaltext: « Bei diesem Artikel handelt es sich um die signierte Originaloffsetlithographie „Hitler in Solingen“ des Künstlers Werner Horvath, die das von Neonazis mutwillig angezündete Asylantenheim in Solingen zeigt. »

Dass die Brandstiftung durch nichts zu rechtfertigen, die durch sie verursachten fünf Tode durch nichts zu entschuldigen sind, kann man nicht oft genug wiederholen. Dass die Journalisten 1993 in Solingen begonnen haben, die Grenzen der Objektivität weit hinter sich zu lassen, muss man ständig wiederholen. Es war, als gelte plötzlich dieses: "Unterstütze keinem Mythos, den Du nicht selbst erfunden hast. Schreibe keinen Artikel und sende keinen Bericht, der nicht polemisiert. Texte keine Headlines, die nicht emotionalisieren." Das ist das Fazit der medialen Analyse mehr als 10 Jahre nach den Ereignissen.

Kein Trick zu billig, keine Lüge zu subtil, keine schlampige Recherche zu schade, keine Polemik zu schäbig: Ungezählte Journalisten bogen sich die Wirklichkeit so hin, dass sie zum Kommentar und zur Intention der agitativen Polemik passten. Und da der Trick, ganz Solingen und seine Bevölkerung als braun, untätig, dumm und gleichgültig, spießbürgerlich und abwiegend hinzustellen hervorragend funktionierte (Versuch verbaler Objektivität und Sachlichkit wurden sofort als Parteinahme zur Entschuldigung von Unrecht gedeutet), konnte man seiner eigenen geistigen Ohnmacht als Journalist freien Lauf lassen, indem man schrieb, was Wut machen musste, ohne dass es der Wahrheit entsprochen, der Verständigung gedient und der Tragik des Geschehens auch nur einen Ansatz von würdiger Trauer verliehen hätte.

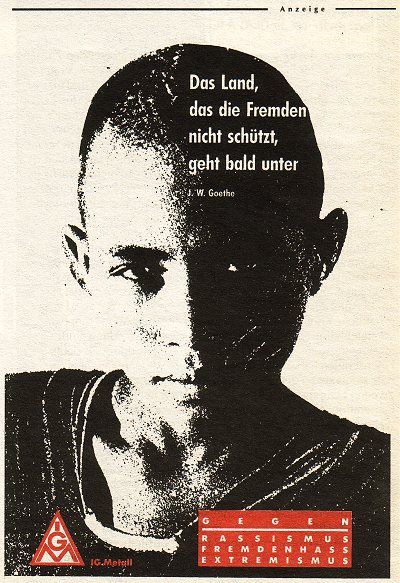

Ach, lieber Herr Goethe, manchmal geht auch mit

Ihnen die naive Romantik durch ....

(denn allzu oft ist genau das Gegenteil der Fall). Aber als Mahnung mehr

als sinnvoll. Das immerhin.

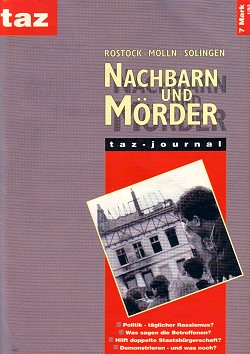

Herausgeber: Tageszeitungsverlagsgesellschaft "dietaz" mbH, Frankfurt a.M., 1993

Tatsache ist, dass nur ein verschwindender Bruchteil der schreibenden und sendenden Journalisten auf die wirklichen Ursachen der Katastrophe eingingen. Sowohl der Tatablauf, die Motive der Täter als auch die Frage, wie man solch eine tragische Verkettung, die zur Tat führte, im Einzelfall bei Jugendlichen in Zukunft vermeiden kann, wurden jemals in Breite und Tiefe in den Medien behandelt. Solche Themen verschwanden, wenn es sie dann überhaupt gab, allenfalls in Fachforen und -Publikationen. Sender und Journale walzten einen Populismus aus, der in Phrasendrescherei endete und damit der persönlichen Tragödie, die hier eine Familie erleiden musste, kaum und nur viel zu selten auf menschliche Art und Weise gerecht wurde. Bedauern und Beklagen, das gab es reichlich. Eine nachhaltige Bewusstseinsveränderung, aus dem Geschehen zu lernen, um ähnliches in Zukunft zu verhindern, gab es nicht. Und so zeigen ähnliche Katastrophen in den Folgejahren (vor allem Schießereien in Schulen), dass Gewalt und Hass ein Problem bleiben, dass sich immer wieder Bahn bricht.

Dass in Solingen aufgrund des schockierenden Brandes Menschen emotional - aus Angst, aus Wut, aus Trauer, aus Betroffenheit, aus Hilflosigkeit, aus Entsetzen - "ausrasteten", dass sich alle Emotionen auf der Straße entluden, ist eine Reaktion, die man nicht erst weiter analysieren muss, um sie zu verstehen. Dass aber Journalisten und Sender, Zeitschriften und Redaktionen, die sich bis dato eher als objektive Medien verstanden hatten, ausgerechnet bei diesem Ereignis zu agierenden subjektiven Demagogen wurden, ist vielleicht nur ein Zufall, weil der Zeitpunkt gekommen war, dass sich Medien aus ihrer Rolle als Mittler lösen wollten und mussten. Weil sie in eine Konkurrenz traten, die bis dato unbekannt, zumindestens kein offizielles Thema war: der Kampf um Einschaltquoten und Auflagenhöhen. Und mit "Solingen" ließ sich trefflich Quote machen. Mit diesem Thema, so pervers es auch klingt, konnte man sich profilieren. Und tat dies, wo und wie immer es ging.

Ein Tabu zwar, aber dennoch Fakt: Morde an "Fremden" geschehen keineswegs nur in Deutschland. Ob in den USA oder der Türkei, in Afrika oder Asien, Südamerika oder dem sog. ehemaligen "Ostblock": Menschen anderen Glaubens, anderer Herkunft, anderer Hautfarbe, sind immer und immer wieder Opfer von Raub, Gewalt, Mord, Vergewaltigung, Entführung, Erpressung. Dass es sich biologisch und damit verhaltensbedingt erklären lässt, ignoriert man mit dem völlig absurden Hinweis, auf Grund einer erklärten "Zivilisationsstufe" sei der Mensch nicht mehr berechtigt, dem Unterbewusstsein und intuitiven Impulsen zu folgen. Natürlich ist Mord, natürlich sind Verbrechen zu verbieten und zu bestrafen. Aber dass sie geschehen, ist damit noch lange nicht verhindert. Ob sie überhaupt verhindert werden können, darüber wird nicht diskutiert. Aus Angst, es könne der Eindruck entstehen, man entschuldige und rechtfertige sie sogar.

Wider das Vergessen: Denkmal vor der Mildred-Scheel-Schule in Merscheid. Besucher, vor allem prominente, lassen jeweils einen Ring einschweißen, damit die Mauer gegen die braune Ideologie immer höher wächst.

Foto: hgw

Etliche Aktionen in Solingen haben sich unmittelbar nach der Katastrophe mit Gewalt und der im allgemeinen sprachlich hilflos so genannten "Ausländerfrage" befasst. Hier eines der vielen sehr positiven Beispiele.