Klauberg

Eigentlich ist der Name der Siedlung "Hasseldelle" geografisch falsch. Eher müsste sie Hohenklauberg heißen. Oder eine Mischung aus beiden. Hasselberg vielleicht oder Klaudelle (was wir nicht hoffen wollen). Denn das Gebiet ist durchaus geschichtsträchtig, hat eine wechselvolle Namensvielfalt und zählt zu den aktiven Siedlungsbereichen Solingens.

Friedrich Breuhaus verdanken wir diese Schilderung:

"Der Wohnbereich Hasseldelle liegt in dem Teil der Klauberger Höhe, der auf dem Höhenrücken zwischen dem Klauberger und Stöckener Bach liegt. Er ist auf dem Gelände des Klauberger Gutes entstanden, welches zwischen dem Erbenhäuschen (früher: Ervenhäuschen) und dem Sturmsloch, auch Sturmsklauberg genannt, liegt. Durch Erbteilung waren aus diesem Gut mehrere Höfe entstanden. Der in der Verlängerung Dietrichstraße gelegene Hof Hasseldelle gb dem Wohnbereich den heutigen Namen, obwohl er selbst außerhalb liegt. Der westliche Teil wurde überwiegend von dem Hof Hohenklauberg (Adrionsklauberg) gestellt, zuletzt von Hedwig Ester als Pachtbetrieb bewirtschaftet."

Werner Deichmann, Souverän der Hasseldelle, bekennt sich zu Stöckener bzw. Stöckerberger Herkunft, die Vorfahren wohnten am Petersklauberg, 1910 wurde das Haus durch Brand zerstört. Er hat für sich und die Nachwelt notiert:

Die Bleichstraße (ca. 100 m südlich des Rest. Klauberger Hof), dort, wo früher wirklich eine Wäschebleiche war, nannte man auch "Waschklauberg". Die Quellen standen auf dem alten Hof Ferres, Familienwurzel der Schauspielerin Veronica Ferres. Auf dem dann echten Klauberg [siehe Karte leicht oben] standen die Breuhaus Häuser und der Hasselbecksche Hof (später Pott).

Um den Bereich Ebernhäuschen / Ginsterweg liegt der sog. Petersklauberg. Daran schloss sich der Ferresklauberg an. Der Hohenklauberg, am Ginsterweg, ist ebenfalls heute noch aktiv bewohnt.

Zu erwähnen gibt es heute, das Gebiet Hasseldelle hat viel Selbstbewusstsein entwickelt, den Bürgerschaftsverein "Wir in der Hasseldelle". Er leistet, das Fließen öffentlicher Gelder vorausgesetzt, eine intensive Jugend- und Sozialarbeit und ist dank engagierter Mitbürger permanent im Gespräch.

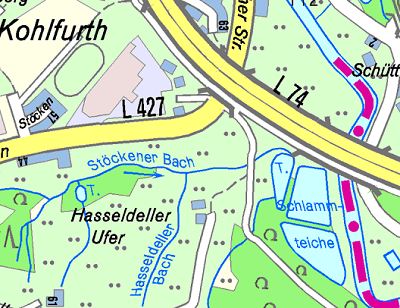

Die Hasseldelle, namensgebend für die Siedlung, ist der noröstlichte Teil, der abfallende Bereich gegen die Wupper oberhalb des heutigen Klärwerkes (Schlammteiche) Kohlfurth . Den Bereich "Hasseldelle" nennt der heutige Stadtplan "Hasseldeller Ufer". Diese Flur liegt zwischen dem Hasseldeller Bach (von dem kaum einer weiß, dass es ihn gibt) und dem Stöckener Bach. "Bach" ist auch eigentlich übertriegen, "Bächlein" wäre richtiger.

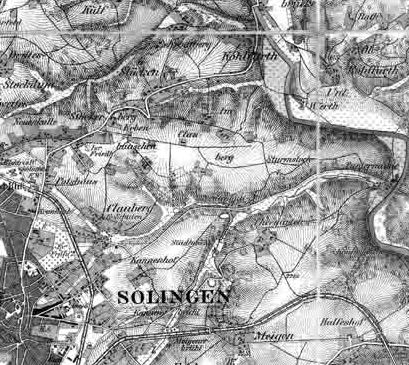

1715 Die Karte zeigt Cannen Clauberg und Clauberg. Der Clauberg, so wie er eingezeichnet ist, liegt ziemlich nördlich der heutigen Straße/Hofschaft Klauberg und östlich des steilen Teils der Margaretenstraße.

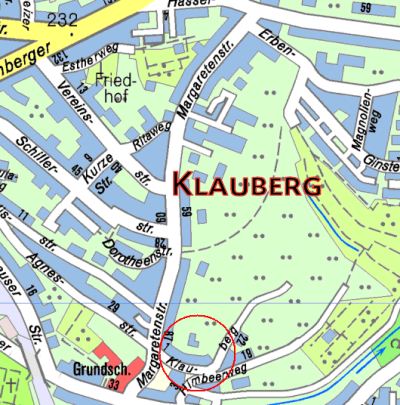

Die obige Karte auf den heutigen aktuellen Stadtplan übertragen, ergibt diese Lage.

1814 werden gleich zwei Klauberg angegeben, das "heutige" Hofschafts-Klauberg und der Berg Klau, also Klauberg.

1844 ist der Berg Klauberg plötzlich verlegt, ziemlich genau deckungsgleich mit der heutigen Hasseldelle (südwestlicher Teil, Tendenz Richtung Sturmsloch).

1898 bleibt die Lage des Klau-Berges in etwa gleich, man erkennt (gewissermaßen "mit Lupe") die Nähe zur Sturmsloch. Der Klauberg östlich von Erbenhäuschen, also ziemlich genau im Zentrum der heutigen Hasseldelle (das kann keine Kontinentaldrift sein, die dauert etliche hunderttuasend Jahre).

1974, die Siedlung Hasseldelle ist gerade entstanden, enthält die Katasterkarte (man muss fast ironisch sagen: "richtigerweise" die Bezeichnung Hohen-Klauberg für den Bereich südwestlich der Hasseldelle, der Berg Klauberg kommt nicht mehr vor, Klauberg bezeichnet ganz eindeutig die existente Hofschaft , nördlich dessen eigentlich der Klauberg auf der uralten Karte (von Ploennis) gelegen haben soll.

Klauberg

Der Name hat mit Klauen zu tun, aber nicht mit

Klauen im Sinne von Stehlen. Sondern Tierklauen, "gespaltene Füße".

Klauberg bezeichnet also einen "gespaltenen Berg", einen Höhenrücken, der

zweigeteilt aus- und weiterläuft. 1244 wird Klauberg als Cloberg in einer

Urkunde genannt - was zu anrüchigen Verwechslungen und Anspielungen

führen könnte. Klauberg ist ein nicht häufig vorkommender Familienname

ohne besonderen geografischen Schwerpunkt. Das lässt zwei Thesen zu:

entweder einen Klauberg gibt es in vielen (deutschsprachigen) Orten -

oder der Name Klauberg/Cloberg (Kloberg) stammt umgekehrt von einem

Besitz(er) namens Klauberg. Kurioserweise gibt es in ganz Deutschland nur

sehr wenige Ortschafts- oder Siedlungsnamen (bzw. später davon

abgeleitete Straßennamen) Klauberg, einen davon in Neustadt an der

Weinstraße. Cloberg kommt ebenfalls als Fundstelle nicht mehr vor, so

dass die (Familien-) Namensherkunft "ungeografisch" sein könnte. Die

Herkunfstableitung hat Ernst-Friedrich Breuhaus gefunden und mitgeteilt;

er nennt konkrete Quellen. Doch wo und wie sollte der Klauberg als

Höhenrücken gespalten sein? Er ist es in klassischer Form sogar gerade

NICHT. Sondern zieht sich als langgezogene Kuppe etwa der heutigen

Hasselstraße verlaufend von der Kuller-/Cronenbergerstraße bis zum

Hasseldeller Ufer - jeweils nach links und rechts mehr oder weniger steil

abfallend. Am Straßendreieck Cronenberger-/Kuller-Straße schließt sich

der Höhenrücken an einen Zwei an, der über Mangenberg und Aufderhöhe bis

nach Landwehr/Ohligs in die Rheinebene reicht. Interessant ist, dass in

Genealogien und in der Namensforschung zu Klaue / Klawe viele

Abwandlungen genannt werden - zu viele, um auf nur eine geografische

Herkunft zu schließen: Klaua, Klauck, Klaucke, Klauka, Klauke, Klaumann,

Klaus, Klausch, Klause, Klausing, Klauß, Klauwisch, Klaves, Klawe, Klawes,

Klawis, Klawisch. Diese Namensstämme wiederum werden Nikolaus / Klaus

zugeschrieben, so dass auch Klau(e)berg /Cloberg durchaus

Klaus/Nikolausberg sein könnte (Siedlername, Gedenkstätte wie z. B. ein

Kreuz ???). Eine andere Deutung ist auch interessant: Klobben steht mhdt./ahdt.

für klopfen ("kloppen"); also könnte es auch Klopfberg heißen - wer oder

was auch immer das geklopft haben mag (auch die typische Solinger

Sprechweise könnte ein Hinweis auf "Klobberch" sein); vielleicht waren es

Steinbrüche ("Steine kloppen" = brechen) oder im Bereich des Clobergs

frühe Schmieden.

Die Herkunft bleibt im Dunkeln, das Spekulieren

darf weitergehen. Und wenn jemand die Deutung kolportiert, so gilt sie -

Geschichtsschreibung ist solch ein Schaugeschäft - als "überliefert". Na

dann, Legende, lege los.

Also, den Text links hätte ich mal besser nicht schreiben sollen. Klar, dass dies Ernst-Friedrich Breuhaus nicht ruhen ließ und er mir beweist, dass der Klauberg doch gespalten ist:

Dem Verfasser ist offensichtlich entgangen, dass es

nicht nur ein Klauberg, nämlich das auf den Höhenrücken entlang der

heutigen Hasselstraße gab. Die Karte von 1844 zeigt deutlich das Klauberg

(Waschklauberg) und das Kannenklauberg, benannt nach dem zeitweiligen

Lehensnehmer, dem Kapitänleutnant de Can, einem Hof, der zur Abtei

Altenberg gehörte. Die de Can waren eine der wenigen katholischen

Familien in Solingen. So taucht die Frau de Can fast bei jeder zweiten

Taufe als Patin oder Zeugin (testis) auf. Das zugehörige Land gehört noch

heute zum Kirchenvermögen und ist im Zusammenhang mit der Bebauung in

Erbbaurechten vergeben. Das Hofgebäude ist erhalten und steht unter

Denkmalschutz.

So bilden die Klauberg(e) von der Stadt her gesehen mit dem Spalt des

Klauberger Bachtals eine Klaue.

Beide Hauptgebäude habe ich in der Anlage in ihrem heutigen

Erscheinungsbild festgehalten. Das Gebäude Klauberg 6 (Pott) fällt durch

seine noch heute teilweise bestehende Holzverschindelung auf der

wetterabgewandten Seite auf, das Gebäude (Alfred-Nobel-Str. 14) hatte

früher Stroh- oder Schilfeindeckung auf dem Krüppelwalmdach.