Chöre gibt es viele auf der Welt. Kaum aber irgendwo so viele wie in Solingen, gemessen an der Einwohnerzahl. Warum eigentlich? Was treibt die Solinger in den Gesang? Lästerer behaupten, das Trinken nach der Probe. Kann sein. Manche meinen, es sei die pure Faulheit, weil jeder andere Verein - Turnen, Laufen, Fußballspielen, Schießen, Hahneköppen - setzt körperliche Bewegung voraus. Sänger(innen) stehen rum und bewegen nur den Mund. Selbst Walter Scheel, der nachmalige Bundespräsident, wurde durch sein geschmettertes "Hoch auf dem gelben Wagen" (heute politisch korrekt als Anbiederung an China wollen alle ein "Hoch auf die Gelben wagen") über alle Maßen bekannt. Haben die Solinger nur als erste die allseligmachende Glücksformel der Welt gefunden? Frieden durch Singen? Freude durch Musik und Entspannung durch musikalisches Miteinander? Zuzutrauen wäre es den cleveren Menschen hier.

Frage an die heutige Jugend:

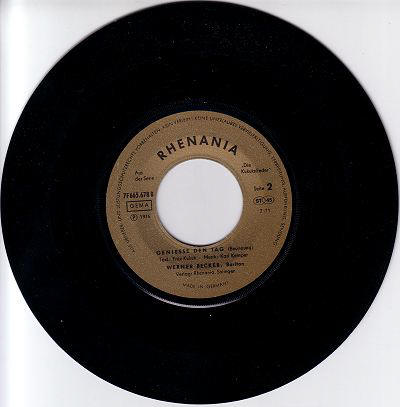

Was ist das? Es ist keine CD, 17 cm im Durchmesser, schwarz, kann von beiden Seiten abgespielt werden, hat in der Mitte ein Loch, mit dem richtigen Gerät kommen Töne raus und hat ganze Generationen glücklich gemacht? Unter dem gleichen Namen laufen heute viele unglückliche Menschen herum. ???

Antwort: Single.

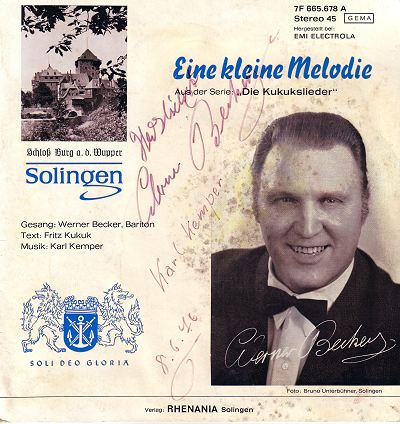

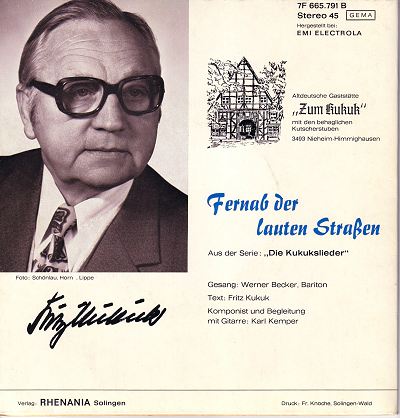

Eine Total-Solingen-Produktion für westfälische Texte (sage einer, wir wären nicht offen und tolerant !).

Die Musik stammt von Musikdirektor Karl Kemper, Becker ist in Solingen Stammgast gewesen, die Produktion wurde vom Solinger Schallplattenverlag Rhenania gestemmt, Bruno Unterbühner aus Wald machte das Starfoto und die Druckerei Knoche, Wald, druckte das Cover. Das inzwischen Solinger Schloss Burg ist drauf, der damals neue Schriftzug und die alte Lobeshymne soli deo gloria, nur Gott sei Ehre.

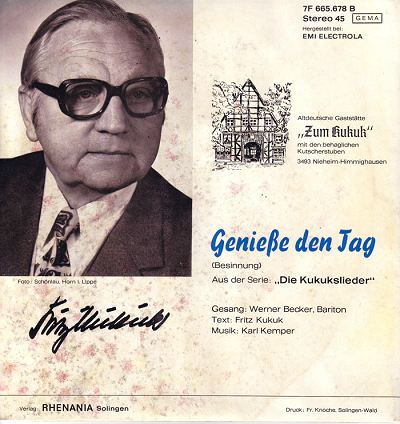

"Zum Kuckuck noch mal"*), werden Sie jetzt

sagen, da ist der Kuckuck falsch geschrieben. Nein, keineswegs, es

handelt sich um die Lieder des Dichters Fritz Kukuk.

*) Lieblingsfluch der Lehrerin Käthe Plier am Aufbauzug Solingen (Aufbau-Realschule in den Räumen der heutigen Grundschule Brühl)

Diese Gaststätte existiert noch und bewahrt das Andenken an den Heimatdichter Fritz Kukuk

Er verstarb Heilig Abend 1987. Die Schallplatte wurde 1976 aufgenommen.

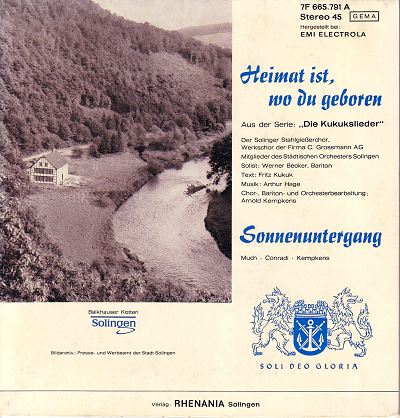

Und noch mal Heimat, bis die Nadel wackelt: der Stahlgießerchor der Firma C. Großmann lässt von sich hören.

Und Werner Becker setzt die Reihe der Kukuks-Lieder vor, fernab der lauten Straßen.

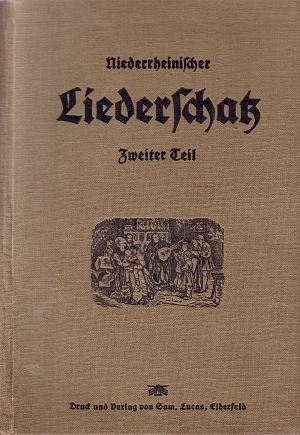

Singen war keineswegs nur eine Vereinsangelegenheit. Heute, multimedia-zugedröhnt und schon im Babyalter hörgeschädigt, kann man sich nicht mehr im Ansatz vorstellen, was Hausmusik früher bedeutet hat. Zu Zeiten, da es noch nicht einmal die Schallplatte als "normale Haushaltsausstattung" gabe und der Rundfunk noch ein unheimlich Ding war. Insofern ist das Idyll, wie auf einem Umschlag abgebildet, durchaus kein Produkt realitätsfremder Phantasie, sondern allenfalls Idealisierung eines Brauchtums.

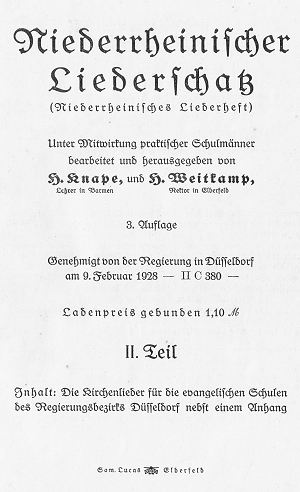

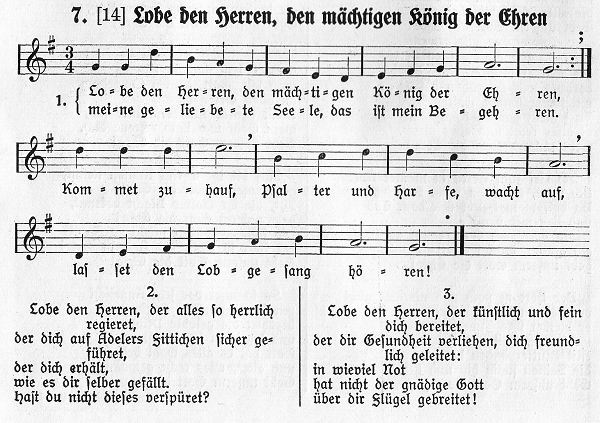

Gesangbücher waren damals durchaus Gebrauchsgegenstände, nicht nur Zierstücke. Und da es weder DJs noch Hitparaden gab, trugen die Lehrer das Liedgut zusammen. Denn die Lehrer waren oft auch die Organisten und Chorleiter, auch der älteste heute noch existente Männerchor Deutschlands, die Meigener, wurden von einem Lehrer mitgegründet und geleitet. Man traf sich in der Schule, nicht in der Kneipe. Singen war also eine ernsthafte Angelegenheit und sie geschah damals entweder zur Ehre Gottes oder zum Ruhm des Vaterlandes - und nicht selten in Kombination. Insofern ist es erklärlich, dass es evangelische und katholische Gesangsbücher mit entsprechenden Texten gab (und gibt) und auch politisch gefärbte, denn die Kommunisten und Falken und Sozialisten trällerten andere Lieder als die bürgerlich-konservativen. Gesang war schon immer Ideologie pur.

9. 2. 1928 von der Regierung zu Düsseldorf genehmigt

Ladenpreis gebunden 1,10 Mark

H. Knape, Lehrer in Barmen und H. Weitkamp, Rktor in Elberfeld, beide

"praktische Schulmänner"

Sam. Lucas, Elberfeld

Wie einen - hier mich, den völlig Unmusikalischen -

doch die eigene Vergangenheit wieder einholt. Obwohl nachweislich

choruntauglich (Lehrer Schruck: "Was brummt denn hier so?"), habe ich

immerhin in der Nachfolge der Knabenschule Zweigstraße den Ernst des

Lebens zu begreifen versucht (allerdings ko-edekutiv, während meine

Mutter noch auf die Parallelschule, nämlich die Mädchenschule Zweigstraße

gegangen ist) und dann nach dem Studium bei Lucas in Elberfeld

gearbeitet. Aber da druckten wir Kurs- und Telefonbücher, nicht mehr

Gesangbücher.

Ja, und wer hätte noch nichts "bei Tückmantel" gekauft, allerdings später

nicht mehr wissend, dass dieses Geschäft einst einen so poetischen Namen

trug.

Solche Lieder waren damals Brauch. Was heute so gut wie nur in Kirchen erklingt, war seinerzeit gängige Hausmusik. Die Simplizität der Tonsetzung deutet es an. Das konnte jeder auch per Blockflöte, Laute, Pianola, Akkordeon oder Violine begleiten. Und die Texte, allesamt mit Volkslieder-Charakter, prägten sich fest als Lebenshilfe ein und stellten eine nicht zu unterschätzende Gemeinsamkeit, eine Bindung im Volk dar. Heute dividieren Kenntnisse von Hits die Menschen in Fan-Clubs, seinerzeit verbanden sie alle zu einer gemeinsam aktions-, sprich singfähigen Gemeinschaft. Ein emotionales Politikum, das heute schlichtweg fehlt (und das leider auch oft genug ausgenutzt wurde).

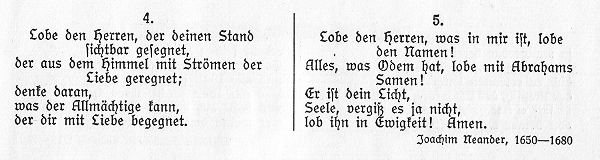

Von der Mentalität her neigt der Solinger zwar zum Spritistischen, eher jedoch zum Spiritus in trinkbarer Form. Rein von der Stimmlage ist der Solinger dem Rheinischen Frohsinnslied zugeneigt, von der Stimmungslage her allemale. Texte wie "Wenn ich su an ming Heimat denke un sin d'r Dom su vör mir ston" liegen ihm, zumal von den Höhen von Widdert aus gut. "Meer rigge met däm Essel op d'r Drachenfels" ist Schilderung des Sonntagsausfluges, "Heidewitzka, Herr Kapitän" ist bei jedem Kneipenbummel angesagt, "Drum solt ich im Leben ein Mädel mal frei'n, dann muß es am Rhein nur geboren sein" bezieht sich auch auf die Nebenflüsse, also die Wupper; "Pfeifet auf die Gröschelchen, hüpfet wie die Fröschelchen" beschreibt gut die Festtagslaune, "Rheinische Lieder, schöne Frau'n beim Wein" sind stets willkommen und "Wenn Du eine Schwiegermutter hast" sind Worte des Dichters, denen man stets eingedenk ist.

Druck: Gutenberg-Druckerei, Köln; 1936